講演内容

観光のための資源活用戦略 〜ブランディングを超える発想で、企業や地域の持つ資源を活用〜

日時:2019年10月29日(火)場所:ITビジネスプラザ武蔵 5F 研修室1

講師:敷田 麻実(しきだ あさみ)

北陸先端科学技術大学院大学 教授

高知大学農学部卒業後、石川県庁に勤務、その間、豪州ジェイムズクック大学大学院留学、金沢大学大学院修了。1998年に石川県を退職、金沢工業大学教授を経て、2007年から北海道大学観光学高等研究センター教授。2016年から北陸先端科学技術大学院大学教授。野生生物保護学会会長(2005-2011年)。専門は観光資源論と地域マネジメント。「地域からのエコツーリズム」「観光の地域ブランディング」ほか論文多数。知床世界遺産地域科学委員会委員、中央環境審議会委員などを務める。

1.現代の観光

観光という言葉の意味

●地理的に離れた場所に移動してレジャーや ビジネスなどの活動を行い、雇用されたりせず、1年以内に生活本拠地に戻る活動

●仕事、レジャーを問わない

なぜ、ツーリズム(観光)に注目?

●地域資源を効果的に活用できる

・もともと地元にあるものが生かせる

・ 資源開発コストが小さい

●地域の多様な関係者が参加できる

・旅行商品・観光サービスは複合製品

・宿泊・食事・販売・情報・行政・運輸・教育

●製品輸送コストがかからない

・消費者の方が来訪する

●エンタテインメントは最高の創造産業

・ツーリズムは工夫する余地や創意の機会

2.観光の仕組みと資源利用

観光に必要な3要素

●観光客

●移動プロセス

●目的地で消費する資源やコンテンツ

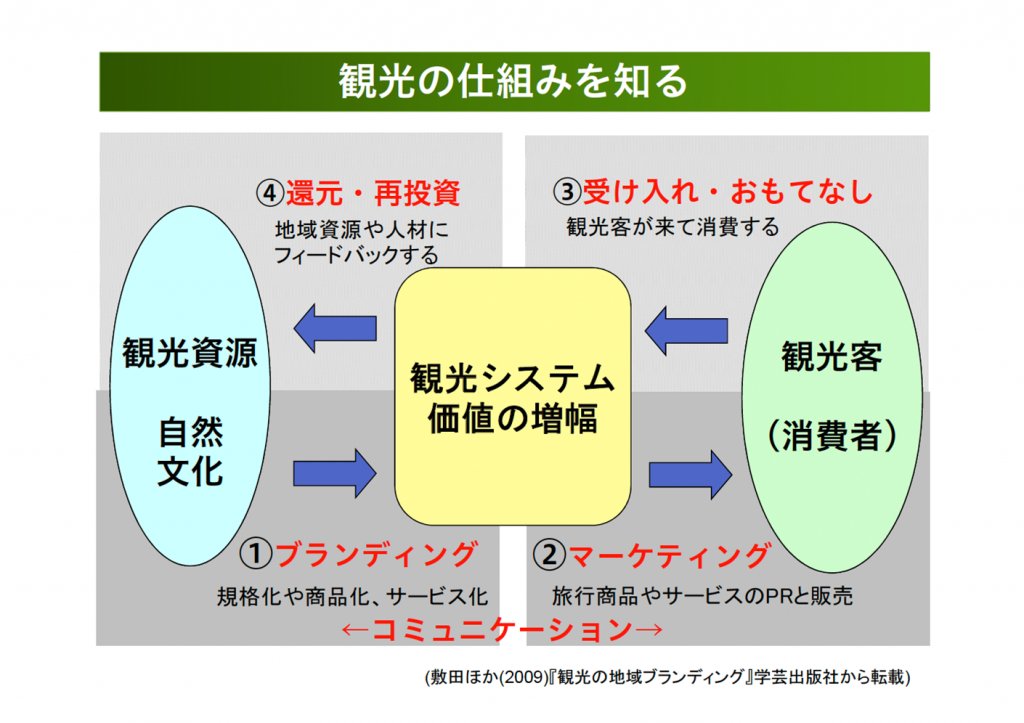

観光の仕組みを知る

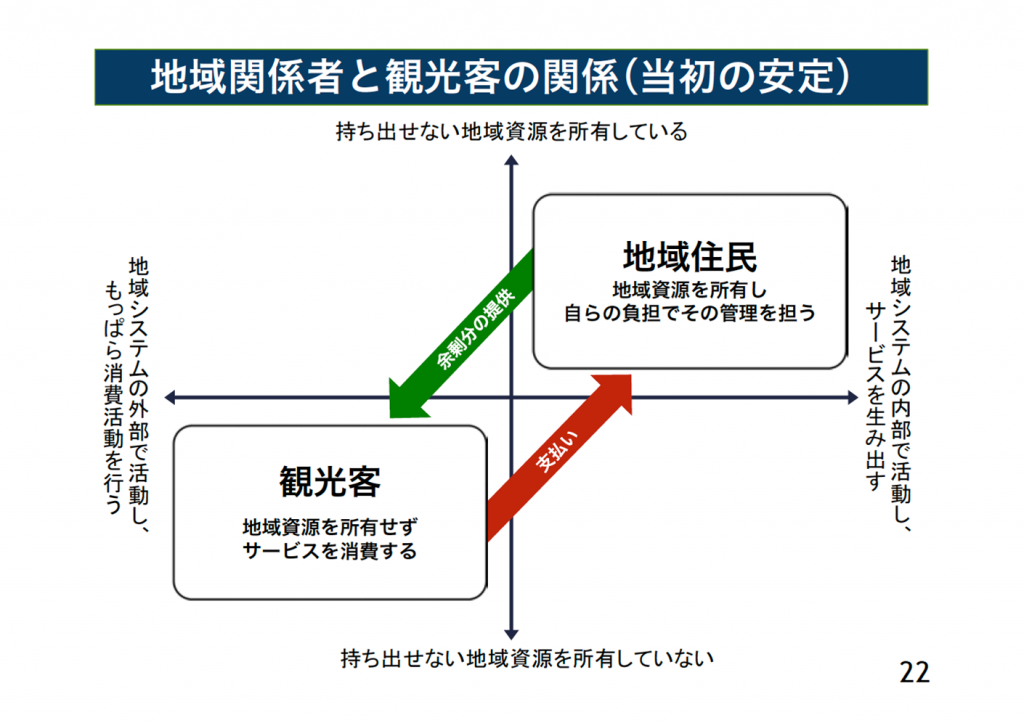

地域関係者と観光客の関係(当初の安定)

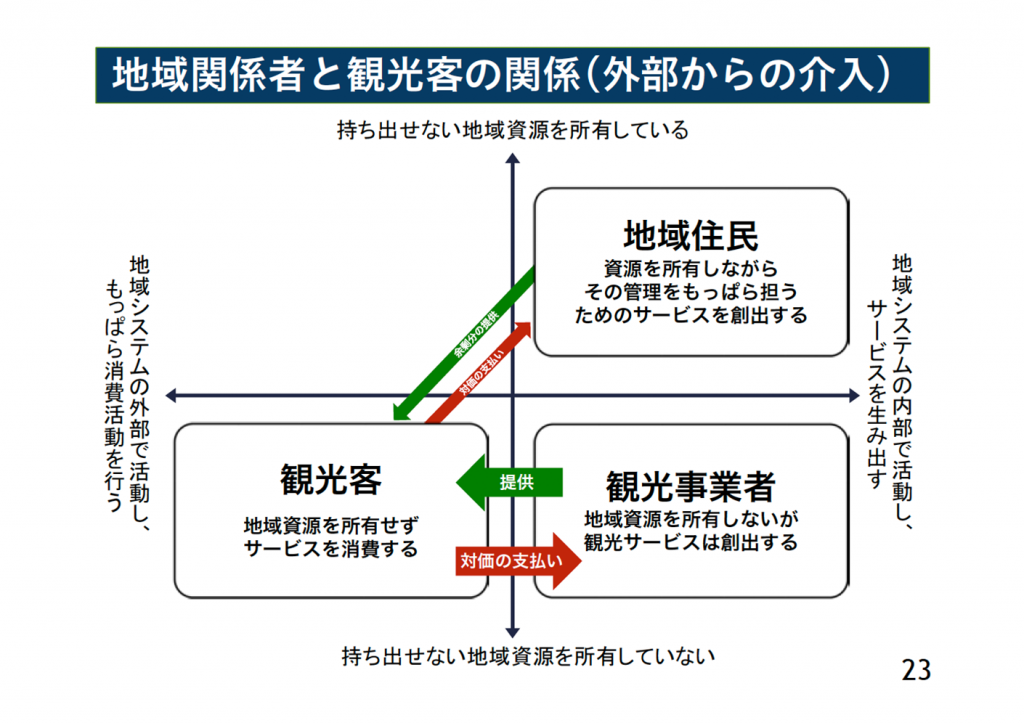

地域関係者と観光客の関係(外部からの介入)

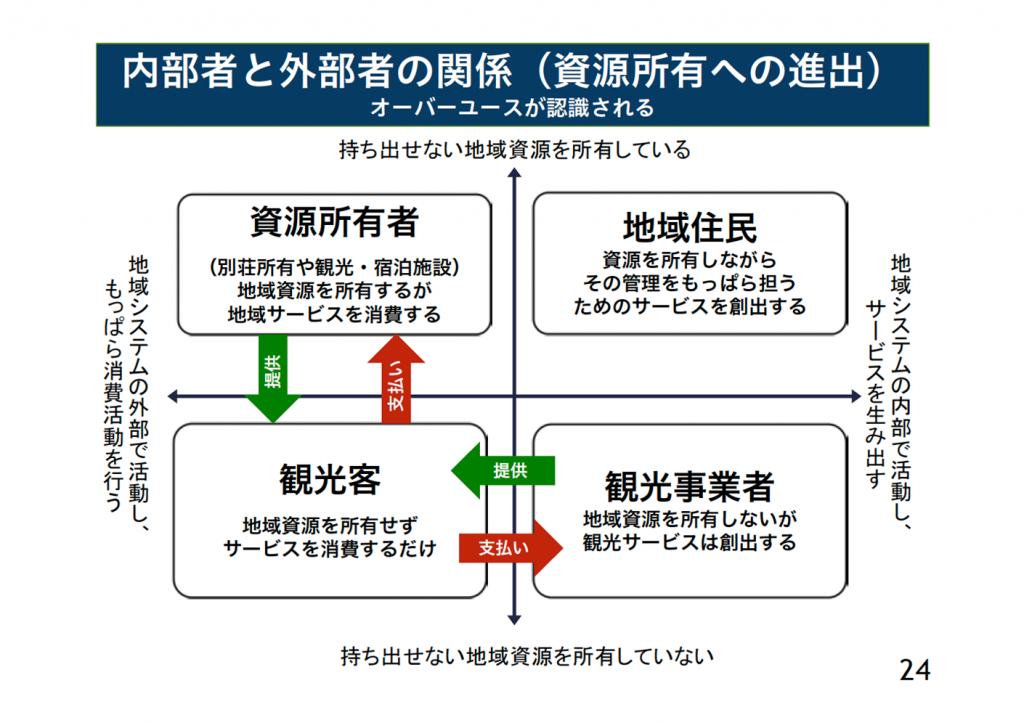

地域関係者と観光客の関係(資源所有への進出)

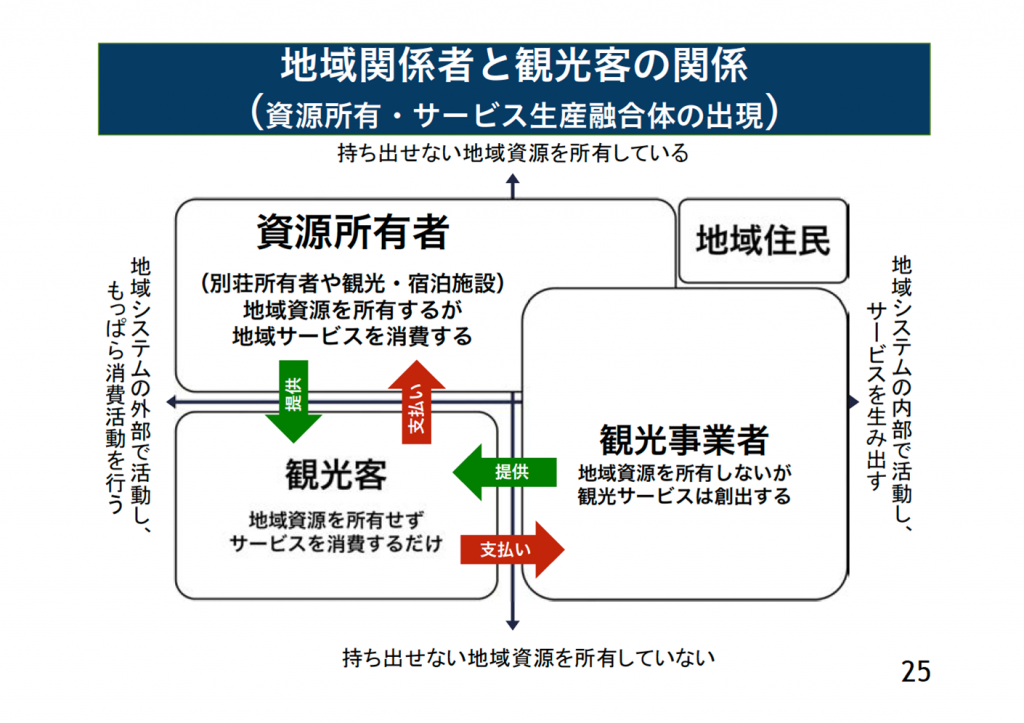

地域関係者と観光客の関係(資源所有・サービス生産融合体の出現)

3.これから観光はどう変わっていくか

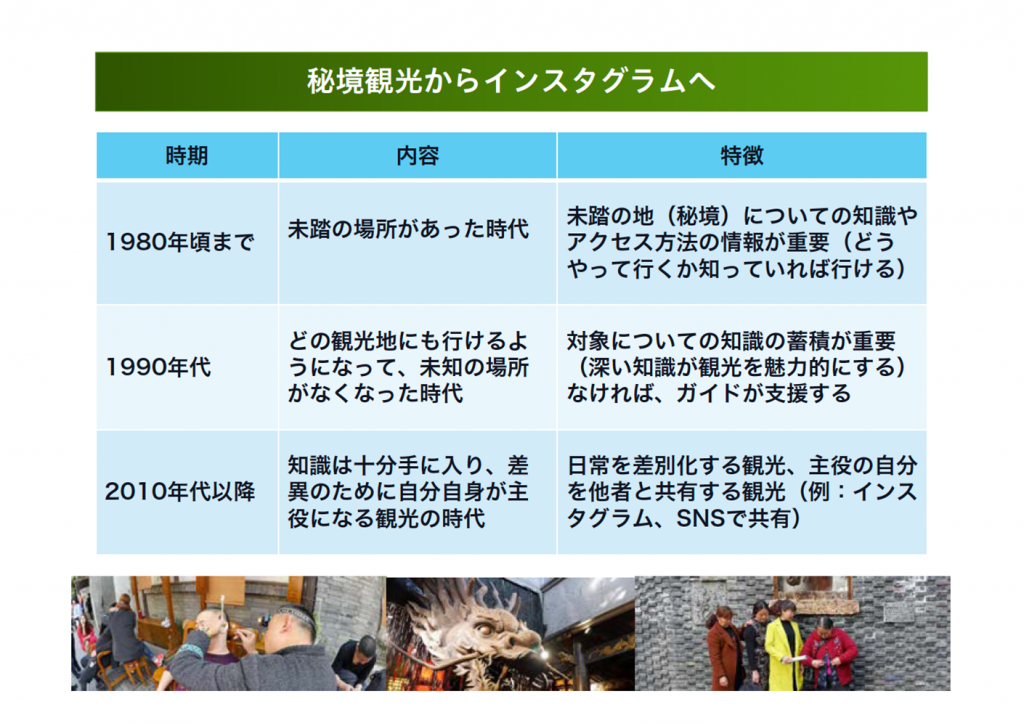

秘境観光からインスタグラムへ

もうみんなナルシズム観光

● 自らの消費を誉めてもらう消費

・自分が観光の中心

・写真や動画で自らの消費場面を提示

●自らの楽しみに都合のよい舞台づくり

・観光情報の飽和と無限の無料供給

・地域は資源のいいとこ取りをされるリスク

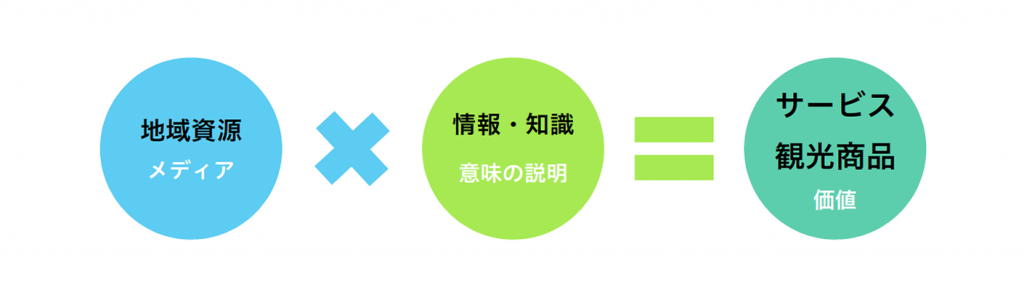

サービスとしての観光の仕組み

●地域資源というメディアに意味を刷り込んで提供

●地域資源とその意味の説明が一体となり価値を生む

●意味には「地域情報」や「こだわり」を付加できる

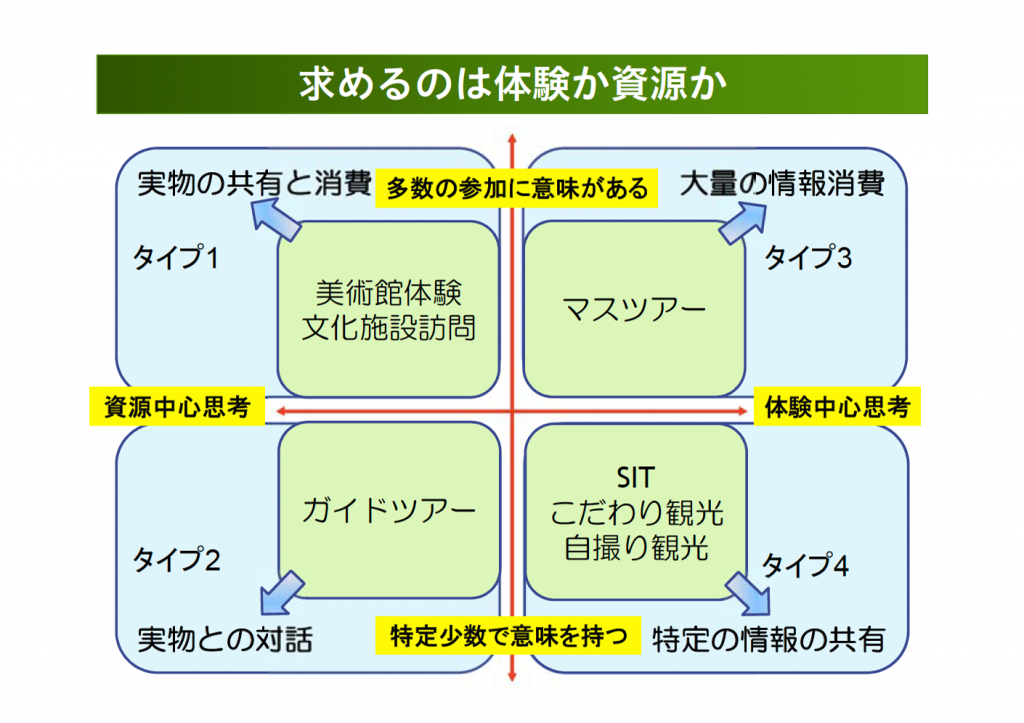

求めるのは体験か資源か

観光の意味の変化

●見たこともないものを見るのが観光

⬇︎

●差異を創出するのが観光

・他者と自分の差が価値を生む

・差がなければ差を自分だけで作る

観光という言葉の意味が変わる

●今までの観光の定義

=地域の離れたところへ移動して、訪問地で雇用されたりせずに、1年以内に生活の本拠地に戻る活動

●これからの観光の定義

=移動を伴う交流による個人と社会の変化と価値創出

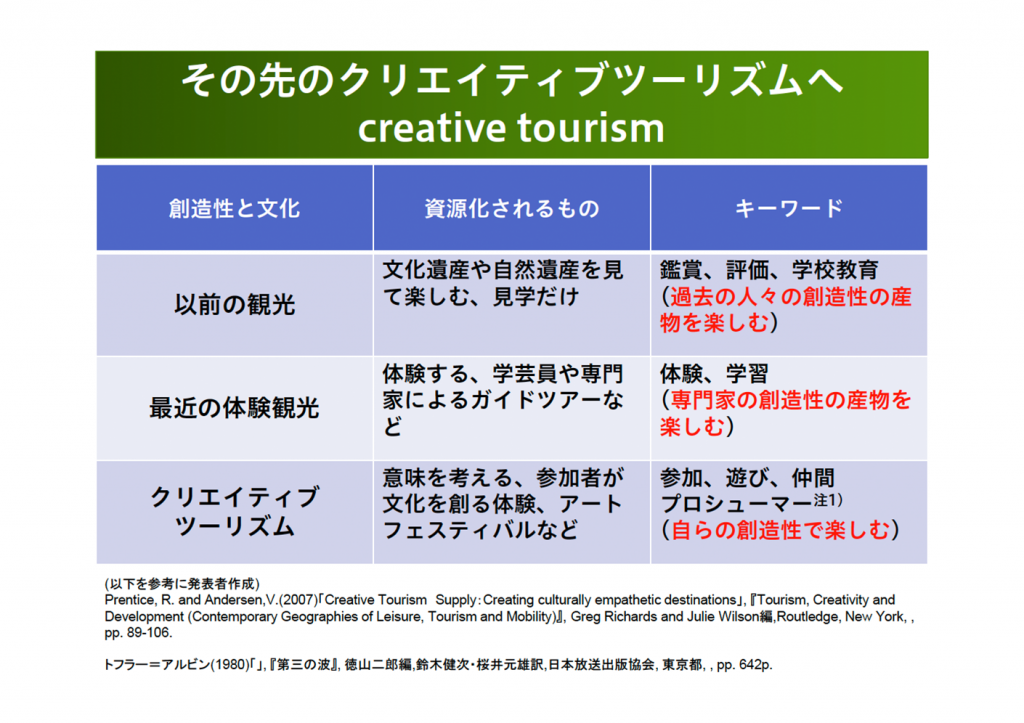

その先のクリエイティブツーリズムへ

4.まとめ

地方自治体は観光戦略や施策を、観光事業者の活動に任せっぱなしにすることも多く、自らの地域特性を把握した上で、独自の政策を推進することが少ないのが現状です。関係者は、自らの地域の資源特性を把握し、観光が地域の文化を発展させることができる政策だとして自覚し、観光に対する地域内関係者の意識改革を推進していくことが求められています。

■レポート:株式会社フィックス/加藤 宏

最後までお読みいただきありがとうございました。株式会社フィックスの映像事例集も随時更新中ですので是非ご覧ください!